Американские боевые самолёты, переделанные в беспилотники в 1940-1980-е годы

В годы Второй мировой войны американцы не слишком удачно пытались использовать для ударов по хорошо защищённым целям дистанционно управляемые дальние бомбардировщики, а также переоборудовали вылетавшие ресурс самолёты в «летающие бомбы». После окончания боевых действий в США осталось огромное количество лишних боевых самолётов. Очень значительные объёмы истребителей, двухдвигательных бомбардировщиков, учебно-тренировочных и транспортно-пассажирских машин американцы передали союзникам.

По состоянию на 1946 год после демобилизации летного и технического состава на американских аэродромах скопилось несколько тысяч пригодных для дальнейшего использования четырёхмоторных дальних бомбардировщиков, в поставках которых на экспорт имелись ограничения, и часть тяжёлых машин впоследствии переделали в радиоуправляемые самолёты, использовавшиеся в качестве воздушных мишеней и для забора проб в ходе ядерных испытаний.

Начиная с 1950-х годов и до наших дней в ВВС и ВМС США обычной практикой стало переоборудование в дистанционно управляемые мишени выработавших ресурс или устаревших боевых самолётов. По количеству таких беспилотников ВВС США превзошли все другие вместе взятые страны.

Беспилотники созданные на базе дальних четырёхмоторных бомбардировщиков Boeing B-17 Flying Fortress

Дальний бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress являлся весьма удачной для своего времени и очень прочной машиной. Всего с 1936 по 1945 год было построено более 12 000 самолётов различных модификаций, и по состоянию на 2025 год четыре отреставрированных «Летающих крепости» были способны подняться в воздух. Ещё примерно полсотни самолётов находятся на хранении или установлены в качестве памятников.

Вскоре после окончания Второй мировой и массового сокращения развёрнутых в Европе тяжёлых бомбардировочных авиакрыльев произошло обвальное падение числа эксплуатируемых В-17. На фоне более чем 1500 самолётов, имевших значительный ресурс и способных летать ещё очень долго, а также того, что последняя «Летающая крепость» покинула авиационный завод в июле 1945 года, по прошествии нескольких лет количество оставшихся в строю самолётов было очень невелико. Большую часть уцелевших в боевых действиях машин к 1950 году разделали на металл, несколько сотен четырёхмоторных бомбардировщиков отправили на хранение, и относительно небольшую долю экспортировали.

В послевоенное время В-17 эксплуатировались в Аргентине, Боливии, Бразилии, Дании, Доминиканской Республике, Канаде, Колумбии, Франции, Израиле, Никарагуа, Перу, Португалии, Турции, ЮАР и на Тайване. В США примерно 130 B-17 были переоборудованы для спасательных операций на море, сначала получив обозначение B-17H, а затем SB-17G. С некоторых поисково-спасательных самолётов сняли оборонительное вооружение, в то время как на других оно сохранилось, чтобы эти машины можно было использовать вблизи зоны боевых действий, и они оставались в строю до средины 1950-х годов. Ещё приблизительно полсотни бомбардировщиков переделали в самолёты ДРЛО, а также использовали для перевозки высокопоставленных персон и аэрофотосъёмки. До 1959 года несколько переоборудованных дальних бомбардировщиков служило в Береговой охране.

В числе уцелевших «счастливчиков», продолживших лётную карьеру, оказались шесть командных самолётов DB-17P и 130 радиоуправляемых QB-17G.

Командный самолёт DB-17P

При переоборудовании использовались наработки по беспилотным бомбардировщикам и «летающим бомбам», переделываемым в годы войны из выработавших ресурс В-17 (подробней здесь).

Первоначально конвертируемые в радиоуправляемые БПЛА самолёты В-17, взятые с хранения, предназначались для забора проб из облака ядерного взрыва при проведении атмосферных испытаний атомных зарядов. В 1946 году заказчик принял шестнадцать беспилотных самолётов, на которых сохранилась возможность ручного управления.

Первый «боевой вылет» беспилотной «Летающей крепости», прошедшей через радиоактивное облако, состоялся в июле 1946 года в южной части Тихого океана (у атолла Бикини) в ходе операции «Перекрёсток». В испытаниях было задействовано восемь радиоуправляемых В-17, оборудованных дозиметрами, фото- и кинокамерами, а также коллекторами проб воздуха. Использование этих беспилотных самолётов в тестировании ядерных бомб продолжалось до 1952 года. В дальнейшем большая часть БПЛА, созданных на базе «Летающих крепостей», эксплуатировалась 3205-й группой беспилотных летательных аппаратов, развёрнутой на авиабазе Эглин во Флориде.

Беспилотный самолёт QB-17L

Беспилотные самолёты модификации QB-17L, предназначенные для испытаний ракет «земля-воздух» и «воздух-воздух», несли телевизионные камеры, транслировавшие изображение с борта воздушной мишени, автоматические кинокамеры, аппаратуру регистрации промаха и передачи данных. Оптическое оборудование слежения устанавливалось в сбрасываемых контейнерах на законцовках крыльев. Контейнеры были оборудованы пироболтами и парашютами для сохранения испытательных данных в случае потери летательного аппарата. БПЛА QB-17N был подобен QB-17L, но имел другую систему радиокомандного управления и не нёс телекамер. По мере израсходования воздушных мишеней потребность в самолетах управления снизилась. После чего лишние командные DB-17P трансформировали в беспилотники.

Большая часть QB-17 была уничтожена в ходе тестирования ЗРК MIM-3 Nike Ajax и ракет класса «воздух-воздух» AIM-4 Falcon. Кроме того, самолёты QB-17L использовались для отработки аварийной посадки с разрушением опытного образца. Последний полёт QB-17L состоялся в 1960 году, когда беспилотная мишень была сбита системой ПВО CIM-10 Bomarc. После израсходования QB-17 несколько самолётов управления DB-17P отправили на хранение в Дэвис-Монтан в штате Аризона. В 1960-е годы две таких машины передали авиационным музеям.

Параллельно с переоборудованием в воздушные мишени «Летающих крепостей» рассматривался вариант переделки в беспилотники списываемых транспортно-пассажирских самолётов Douglas DC-3. Однако дальше создания нескольких образцов, задействованных в исследовательских программах, дело не продвинулось. Демобилизуемые «Дугласы» пользовались большим спросом у частных авиаперевозчиков, и к тому же на хранении находилось много В-17, не имевших перспектив дальнейшего использования в войсках и в гражданском секторе.

Воздушные мишени, созданные на базе реактивных самолётов

В 1950-е годы системы дистанционного управления достигли уровня, позволяющего монтировать их на одноместные самолеты, и появилась возможность не только совершать самостоятельный взлёт и маневрировать в полёте, но и приземляться после выполнения полётного задания.

На определённом этапе командование ВВС США собиралось конвертировать в воздушные мишени снимаемые с вооружения поршневые истребители North American P-51D Mustang. Но эти самолёты не в полной мере удовлетворяли требованиям. От беспилотных целей, задействованных в учебно-тренировочном процессе и в испытаниях новых противовоздушных систем, требовалось как можно ближе имитировать самолеты, имеющиеся в распоряжении потенциального противника, летать с околозвуковой и сверхзвуковой скоростью на средней и большой высоте. Переход тактической и палубной авиации к действиям на малых высотах привел к необходимости иметь мишени, способные воспроизвести маневры истребителя-бомбардировщика на небольшой высоте и выполнение бомбометания с применением вертикального маневра.

Первым американским реактивным истребителем, переделанным в дистанционно управляемую воздушную мишень, стал Lockheed Р-80 (F-80) Shooting Star, получивший после конверсии в беспилотник обозначение QF-80.

Истребитель F-80C Shooting Star из 49-й истребительно-бомбардировочной группы в Корее

Истребитель F-80C имел максимальный взлётный вес 7 646 кг и был оснащён ТРДФ Allison J33-A-35, развивавшим на форсаже тягу 24 кН. Длина составляла 10,49 м, размах крыльев – 11,81 м. В горизонтальном полёте на большой высоте самолёт мог развить скорость 955 км/ч. Практический потолок – 14 300 м. Боевой радиус – до 700 км.

На момент принятия на вооружение в конце 1944 года «Падающая звезда» превосходила все существовавшие тогда серийные истребители. Однако после столкновения с МиГ-15 в Корее стало ясно, что реактивный боевой самолёт с прямым крылом устарел и не имеет особых перспектив. Какое-то время F-80 эксплуатировали в роли истребителя-бомбардировщика, но и на этом поприще его карьера оказалась недолгой, и примерно 80 самолётов модификаций «A», «В» и «С» компании Bell и Sperry переделали в дистанционно пилотируемые летательные аппараты, которые, помимо использования в качестве воздушных мишеней, брали пробы из «ядерных облаков».

Подготовка к вылету радиоуправляемой мишени QF-80С

Для управления беспилотными мишенями построили 10 двухместных самолетов DT-33A и использовали наземные посты, отвечавшие за взлёт и посадку.

Оператор наземного поста управления готовиться поднять в воздух радиоуправляемую мишень QF-80

Отдельно стоит сказать о командном самолёте DT-33А, переделанном из учебно-тренировочного Lockheed T-33А Shooting Star. В отличие от одноместного истребителя двухместный вариант «Падающей звезды» имел очень длительную и весьма насыщенную событиями биографию. В общей сложности с 1948 по 1959 год в США было построено 5691 УТС Т-33А. Еще 656 машин выпустила канадская компания Canadair, а японская Kawasaki увеличила количество еще на 210. Большая часть самолетов американского производства ушла за рубеж и эксплуатировалась почти в трёх десятках стран.

Воздушная мишень QF-80 и самолёт управления DT-33А

УТС Т-33А имел максимальный взлётный вес 6551 кг. Его максимальная скорость ограничивалась значением 880 км/ч. Практическая дальность полёта составляла 620 км. В остальном же эта машина была очень близка к одноместному прототипу, но разработчикам удалось устранить «детские болячки» и довести надёжность T-33А до приемлемого уровня.

Воздушная мишень QT-33A

В конце 1950-х выработавшие ресурс учебно-тренировочные самолёты Т-33А начали массово переделывать в радиоуправляемые мишени QT-33A, служившие в ВВС и ВМС США до середины 1990-х.

Следующим реактивным истребителем после F-80C Shooting Star, переоборудуемым в беспилотную радиоуправляемую мишень, стал палубный Grumman F9F-6 Cougar, в 1962 году в связи со сменой системы обозначения американских боевых самолётов переименованный в F-9F Cougar.

Палубный истребитель F9F-6

Истребитель Grumman F9F-6 Cougar появился после того, как американским адмиралам стало ясно, что в целом неплохой для своего времени палубный самолёт Grumman F9F Panther с прямым крылом по основным лётным характеристикам проигрывает МиГ-15. Не желая отставать от ВВС, где имелись F-86 Sabre, флот заказал фирме "Грумман" "палубник" со стреловидным крылом. Для того чтобы как можно быстрей выполнить заказ, за основу нового истребителя конструкторы взяли F9F-5, получивший новые плоскости с углом стреловидности 35°.

Работы шли высокими темпами, и сборка опытной партии самолётов F9F-6 Cougar, предназначенной для войсковых испытаний, началась в середине 1951 года, и до февраля 1960 года с конвейера сошло 1985 «Кугуаров» всех модификаций.

Одноместный истребитель F9F-6 с максимальным взлётным весом 9 525 кг имел длину 12,47 м и размах крыла 10,52 м. Турбореактивный двигатель Pratt & Whitney J48-P-8 с тягой на форсаже 32,2 кН мог разогнать самолёт на уровне моря до 1053 км/ч, а на большой высоте – до 1135 км/ч. Крейсерская скорость на высоте 12 000 м – 870 км/ч. Практический потолок – 13 600 м. Боевой радиус – 470 км.

Примерно через пять лет после начала эксплуатации машины, выработавшие большую часть ресурса, начали переделывать в воздушные мишени. Беспилотные самолёты, получившие обозначение F9F-6К (в 1962 году переименованы в QF-9F) и F9F-6K2 (QF-9J), активно задействовали в качестве воздушных целей в тренировках пилотов палубных перехватчиков и расчётов корабельных ЗРК.

Воздушная мишень QF-9J

Для управления беспилотными мишенями использовались двухместные F9F-8D, конвертированные из учебно-тренировочных самолётов и в 1962 году переименованные в DF-9F.

Палубные «Когуары» служили в авиации ВМС США и Корпуса морской пехоты до 1974 года. На закате карьеры они использовались исключительно для выполнения учебных и тренировочных миссий. Однако эксплуатация воздушных мишеней продолжалась ещё примерно 10 лет.

В сентябре 1952 года ВМС США сформировали требования к новому палубному истребителю, в соответствии с которыми компания Vought создала F-8 Crusader (до 1962 года именовался F8U).

Палубный истребитель F8U-1 Crusader

Полёт первого прототипа состоялся 25 марта 1955 года, а на вооружение истребитель поступил в 1957 году. Появлению «Крестоносца» на палубах американских авианосцев предшествовала эпопея, во время которой американские адмиралы перебрали несколько типов палубных истребителей, многие из которых прослужили очень недолго. В первые послевоенные десятилетия военная авиация развивалась очень быстрыми темпами, и принятые на вооружение реактивные истребители зачастую устаревали ещё до начала массового поступления в строевые эскадрильи.

При создании F-8 Crusader был реализован ряд технических новинок. Высоко расположенное крыло стреловидностью 42° оснастили системой изменения угла установки. На взлете и посадке угол установки крыла увеличивался на 7°, что увеличивало угол атаки, но при этом фюзеляж оставался в горизонтальном положении. Одновременно с этим элероны и предкрылки, расположенные по всему размаху передней кромки крыла, автоматически отклонялись на 25°. Между элеронами и фюзеляжем располагались закрылки, отклонявшиеся на 30°. После взлёта крыло опускалось, и все отклоняемые поверхности принимали полётное положение. Благодаря изменяемому углу установки и механизации крыла удалось облегчить посадку и уменьшить нагрузки на шасси.

На самолёты ранних серий ставили двигатели Pratt & Whitney J57-P-12A или J57-P-4A с тягой на форсаже 72,06 кН. С 1960 года двигатели J57-P-20 с номинальной тягой 47,6 кН (на форсаже 80,1 кН). Благодаря этому максимальная скорость полёта на высоте 10 675 м могла достигать значения 1 975 км/ч. У земли «Крусейдер» разгонялся до 1226 км/ч. Практический потолок – 18 000 м. В конструкции широко использовались титановые сплавы, что позволило повысить весовое совершенство самолёта. Максимальная взлётная масса достигла значения 15 540 кг. Нормальная, с двумя УР AIM-9, — 13 645 кг. Боевой радиус с двумя ракетами воздушного боя — 660 км. Длина — 17,06 м. Размах крыльев — 10,87 м.

Производство «Крестоносцев» модификации F-8E продолжалось до 1965 года. Всего был построен 1261 самолёт. По мере поступления более совершенных модификаций ранние F8U-1 (F-8A) отправлялись на хранение. После снятия с вооружения в 1964 году крылатых ракет SSM-N-8A Regulus их использовали в качестве воздушных целей, и несколько F-8A вернули с «кладбища костей» в Дэвис-Монтан, переделав в самолёты управления DF-8A. Для чего вместо БРЛС в носовой части самолётов установили радиокомандную аппаратуру, а управление БПЛА осуществлялось при помощи специально смонтированного джойстика, рычажных регуляторов и тумблеров.

Самолёт управления воздушными мишенями DF-8A

Эти машины впоследствии также применялись в паре с беспилотниками QF-9F, QF-9J и QF-8A. Однако в связи с тем, что «Крестоносцы», выведенные из эксплуатации ВМС США в 1976 году (фоторазведчики RF-8G окончательно списали в 1987 году), передавались Филиппинам и Франции, где числились в боевом составе до 1991 и 2000 года соответственно и использовались в качестве источника запасных частей, сверхзвуковых радиоуправляемых мишеней QF-8A сделали немного.

В конце 1960-х стало понятно, что многочисленные реактивные истребители первого поколения North American F-86 Sabre, хранившиеся на случай большой войны, не смогут конкурировать со сверхзвуковыми перехватчиками, а в роли штурмовиков непосредственной авиационной поддержки «Сабли» не столь эффективны, как специально предназначенные для этого самолёты. В связи с этим в 1973 году с хранения взяли 29 F-86H и переоборудовали их в воздушные мишени QF-86H. Работы осуществлялись в Центре вооружений ВМС США на авиабазе Чайна-Лейк в Калифорнии.

Bоздушнaя мишень QF-86H

Изначально F-86H разрабатывался как штурмовик. Прототип совершил первый полет 30 апреля 1953 года. Всего заказчик принял 473 экземпляра. Производство этой модификации завершилось в октябре 1955 года. Самолёт с максимальной взлётной массой 11 021 кг, оснащённый двигателем ТРД General Electric J73-GE-3 с тягой 40 кН, мог развить скорость 1114 км/ч. Практический потолок достигал 15 400 м. Боевой радиус – до 835 км.

Вслед за F-86H начали массово переделывать «Сейбры» других модификаций. В начале 1980-х в дело пошли даже F-86F, принадлежавшие ВВС Японии, и канадские Sabre Mk.V. Основные работы по переделке в дистанционно управляемые мишени «Сейбров» и впоследствии других снятых с вооружения истребителей велись на производственных мощностях предприятия, расположенного на аэродроме Мохаве в штате Калифорния, а также в мастерских компании Sperry (поглощена корпорацией Northrop Grumman) на аэродроме Финикс Гудиер в Аризоне.

Воздушные мишени QF-86F cовершившие 23 сентября 1991 года промежуточную посадку на авиабазе Макклеллан в штате Калифорния

Для возможности выполнения перегоночных полётов самолёты сохранили элементы ручного управления и катапультируемые кресла пилотов. Эксплуатация беспилотных QF-86F продолжалась до середины 1990-х.

В начале 1973 года компания «Сперри» получила контракт на преобразование устаревших перехватчиков Convair F-102A Delta Dagger в сверхзвуковые радиоуправляемые мишени QF-102A и PQF-102A. Первая модификация сохранила возможность пилотируемого полёта, а вторая являлась полностью беспилотной.

Bоздушная мишень QF-102A

Помимо аппаратуры дистанционного управления, самолёт был оснащен системой телеметрии, передававшей данные о величине промаха и углах сближения ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля», на которых вместо боевой части были установлены специальные радиомаяки. Также была предусмотрена возможность дополнительного монтажа дымовых шашек, трассеров и линз Люнеберга. В полете QF-102A/РQF-102A отслеживались с помощью радиолокационного высотомера AN/FPS-16 и управлялись с наземной станции на дальности до 250 км. Взлёт и посадка осуществлялись под визуальным контролем оператора. В случае потери управления летательный аппарат уничтожался имевшимся на борту зарядом взрывчатки, активируемым по радио.

Дистанционно управляемая мишень РQF-102A в снаряженном состоянии весила 14 200 кг. Длина составляла 20,24 м, размах крыла – 11,62 м. Турбореактивный двигатель Pratt & Whitney J57-P-23A с тягой на форсаже 71,1 кН на большой высоте обеспечивал скорость 1380 км/ч. Продолжительность полёта – 55 минут. Помимо QF-102A и РQF-102A было выпущено более 30 воздушных мишеней РQF-102В, оснащенных радиовысотомером и способных совершать полёты на малой высоте.

К 1982 году в воздушные мишени было преобразовано более 200 перехватчиков F-102A. По ним стреляли ракетами «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder, а также ракетами «земля-воздух» FIM-92 Stinger и MIM-104 Patriot. Последняя мишень PQF-102A была уничтожена в 1985 году.

В 1983 году командование ВВС США приняло решение поднять с хранения в Дэвис-Монтан истребители North American F-100 Super Sabre модификаций «D» и «F» и переделать их в радиоуправляемые мишени QF-100D/F. Всего переоборудованию подверглось 209 самолётов.

Воздушная мишень QF-100D после попадания в неё ракеты AIM-9 Sidewinder с инертной боевой частью

Истребители-бомбардировщики F-100D были самыми многочисленными в семействе «Супер Сейбр» (с 1956 по 1959 год построено 1274 единицы). Самолёт имел максимальный взлётный вес 15 800 кг. Длина составляла 14,36 м, размах крыльев – 11,81 м. С ТРДФ Pratt Whitney J57-P-21А тягой на форсаже 71,11 кН максимальная скорость достигала 1487 км/ч. Крейсерская скорость – 950 км/ч. Практический потолок – 16 700 м. Боевой радиус – около 800 км. В США эти самолёты эксплуатировались до 1979 года.

Радиоуправляемые «Супер Сейбры» оснастили усовершенствованным автопилотом, допускающим полёт в программном режиме, аппаратурой дистанционного управления и регистрации величины промаха управляемых ракет, а также системой подачи масла в камеру сгорания двигателя, что давало хорошо заметный выхлоп для лучшего визуального обнаружения.

Беспилотные QF-100D/F активно использовались до середины 1990-х годов в процессе подготовки пилотов истребителей 4-го поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle и General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

Параллельно с QF-100D/F для обеспечения учебно-тренировочного процесса пилотов истребительной авиации и расчётов зенитных ракетных комплексов, а также испытаний новых систем вооружения применялись воздушные мишени QF-106А/В, полученные из всепогодных перехватчиков Convair F-106А/В Delta Dart.

Перехватчик F-106А предназначался для замены F-102А, фактически являлся эволюционным вариантом его развития и на раннем этапе имел обозначение F-102В. По требованию заказчика, чтобы увязать перехватчик с полуавтоматической системой ПВО «Sage», его оснастили системой управления огнем МА-1, с первой в США бортовой цифровой вычислительной машиной.

Перехватчик F-106A

Прототип перехватчика оторвался от взлётно-посадочной полосы 26 декабря 1956 года. Первоначально планировалось построить не менее 1000 самолётов, но из-за плохой надёжности бортового оборудования, высокой аварийности и эксплуатационных проблем построили 342 двухместные и одноместные машины. Из этого количества в лётных происшествиях было потеряно 112 самолётов. Доводка и совершенствование имевшихся на вооружении перехватчиков длились долго, и фактически этот процесс завершился в начале 1970-х. Но несмотря на многочисленные технические продляемы и очень высокую аварийность, благодаря хорошим лётным данным «Дельта Дарт» оставался на вооружении 29 лет.

Перехватчик с максимальной взлётной массой 17 350 кг оснащался двигателем Pratt & Whitney J57-P-17 с тягой на форсаже 72 кН и на большой высоте мог разогнаться до 2450 км/ч. Крейсерская скорость полёта – 980 км/ч. Практический потолок – 17 400 м. Боевой радиус – 930 км. Самолет обладал небольшим временем реакции при несении боевого дежурства. Требовалось всего 2 мин 45 сек от подачи сигнала «Тревога», чтобы он взлетел. Продолжительность выполнения перехвата и сопровождения цели составляло обычно 100-120 мин. Хотя всепогодный перехватчик изначально не предназначался для ведения ближнего воздушного боя, относительно невысокая удельная нагрузка на крыло и хорошая тяговооружённость позволяли его пилотам одерживать победы в учебных боях над другими американскими машинами тех лет. По свидетельствам американских источников, F-106 продемонстрировал исключительные способности при имитации самолётов «врага» с треугольными крыльями (очевидно, в первую очередь речь шла о МиГ-21).

Начиная с 1981 года, перехватчики F-106A стали постепенно снимать с вооружения, заменяя более совершенными истребителями F-15 и F-16, и передавать в Воздушную национальную гвардию.

Последняя 119-я истребительная эскадрилья простилась с «Дельта Дарт» 7 июля 1988 года, отправив оставшиеся 3 самолета на базу хранения в Дэвис Монтан, куда передавали одноместные F-106А и двухместные F-106В, начиная с 1982 года.

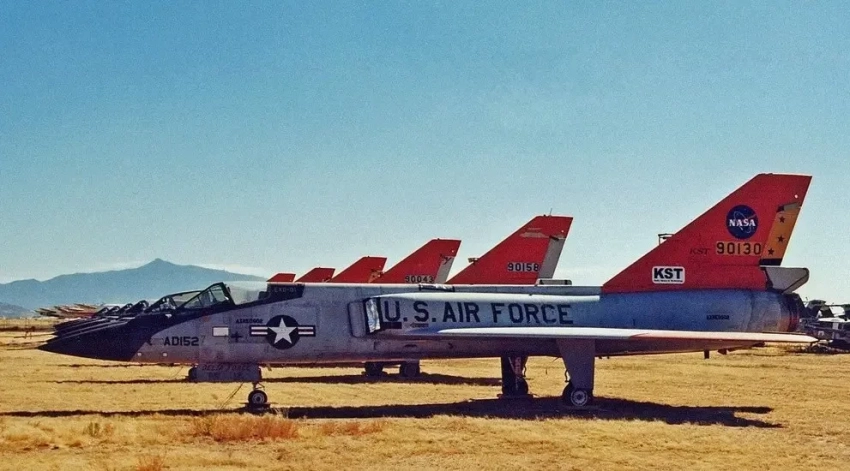

Перехватчик F-106A на базе хранения Дэвис-Монтан

Отслужившие своё перехватчики переделывали в беспилотные мишени QF-106A/В. В 1986 году компания Flight Systems Inc. (позже Honeywell) выиграла тендер на переоборудование 194 «Дельта Дарт». За три года до того, как последние самолёты этого типа были поставлены на хранение на авиабазе Дэвис-Монтен в Аризоне, начались работы по конвертации их в беспилотные мишени. С перехватчиков удалялось вооружение, система управления огнём и оборудование для дозаправки в воздухе. После демонтажа лишнего для мишени оборудования и возвращения летной годности, самолёты перегонялись в аэропорт Мохаве, где велись основные работы. Эта программа, известная как Pacer Six, осуществлялась с 1990 по 1998 год.

Первый QF-106A поднялся в воздух в июле 1987 года. Работы шли неспешно, и компания Flight Systems Inc. выполнила взятые на себя обязательства в 1990 году. Следующий подряд на переделку в мишени оставшихся в Дэвис-Монтан самолётов получила фирма American Electronic Laboratories из Ист-Олтона, штат Иллинойс. После возвращения к летной годности, самолёты были перегнаны на авиаремонтное предприятие, расположенное недалеко от Сент-Луиса, штат Миссури.

Для управления QF-106A/В в воздухе задействовалось оборудование, использовавшееся ранее с мишенями QF-102A. Как и другие самолёты этого назначения, беспилотные «Дельта Дарт» оснащали дополнительными трассерами, аппаратурой регистрации промаха, линзами Люнеберга, дополнительным радиомаяком, облегчавшим определение местонахождения в воздухе, и системой дистанционного прерывания полёта.

Изначально воздушные мишени QF-106A/В, переданные 475-й группе оценки вооружения и сконцентрированные на авиабазах Тиндалл (штат Флорида) и Холломан (штат Нью-Мексико), были рассчитаны на многократное использование. Однако прямое попадание ракеты, пусть даже не оснащенной боевой частью, в большинстве случаев носило фатальный характер.

Впрочем, нескольким машинам удалось избежать прямого попадания, выдержать больше десятка атак и в итоге ввиду критического износа они были уничтожены боевыми ракетами. Эксплуатация беспилотников «Дельта Дарт» продолжалась до января 1998 года, после чего основными воздушными мишенями стали McDonnell Douglas QF-4 Phantom II.

Некоторые QF-106A, пережившие пуски по ним управляемых ракет и находящиеся к январю 1998 года из-за поломок и неисправностей не в лётном состоянии, смогли выжить и вернуться обратно «на кладбище костей». Ещё несколько уцелевших воздушных мишеней с треугольным крылом использовались NASA в исследовательском проекте Eclipse. Эти машины, как в беспилотном, так и в пилотируемом вариантах, участвовали в программе разработки многоразовых средств выведения на орбиту полезной нагрузки. В ходе экспериментов беспилотный самолёт буксировался на длинном тросе специально доработанным военно-транспортным Lockheed NC-141A Starlifter, затем отцеплялся и выполнял самостоятельную посадку. Предполагалось, что таким образом в воздух будет подниматься многоразовый космический летательный аппарат, который, отцепившись от буксировщика Boeing 747, запустит двигатели и «устремится к звёздам». Эксперименты проводили с 20 декабря 1997 года по 6 февраля 1998 года, после чего задействованные в них QF-106А вернули в Дэвис Монтан.

Семь неисправных беспилотных самолётов до 2000 года находились на авиабазе Тиндалл, после чего эти машины были выкуплены зарегистрированной в Техасе фирмой GRECO-AIR, занимающейся реставрацией и продажей раритетных образцов авиатехники для состоятельных энтузиастов авиации и музеев.

Окончание следует…

- Сергей Линник

Обсудим?

Смотрите также: